ブログ

2025/2/27

注文住宅の諸費用はいくら?相場をシミュレーションでチェック!費用の内訳や節約の方法もご紹介

注文住宅を建てるには、土地購入費用や建築費用以外にもさまざまな費用がかかります。諸費用の項目や費用感を把握していないと、予算オーバーや思わぬ妥協を強いられる可能性があります。

そこでこの記事では、注文住宅の諸費用の項目や内訳について解説。土地価格・建物価格ごとの費用シミュレーションや、節約するための方法も紹介します。

注文住宅の土地購入と建築工事にかかる諸費用とは?

注文住宅を建築する際、土地購入と建物の建築にそれぞれ費用がかかります。どのような費用が発生するのか、諸費用とはどのようなものなのか解説します。

注文住宅にかかる費用の種類

注文住宅には、大きく分けて土地購入費、建物本体工事費、付帯工事費、諸費用の4つの費用がかかります。

土地購入費は土地代金など、建物本体工事費は、基礎工事や屋根工事、内装工事といった住宅の主要部分の建築費用です。付帯工事費は、地盤改良や外構、ライフラインの引き込みといった、住宅本体以外で必要となる工事の費用です。

諸費用は、上記を除いた登記費用や住宅ローン関連費用、税金などの費用を指します。

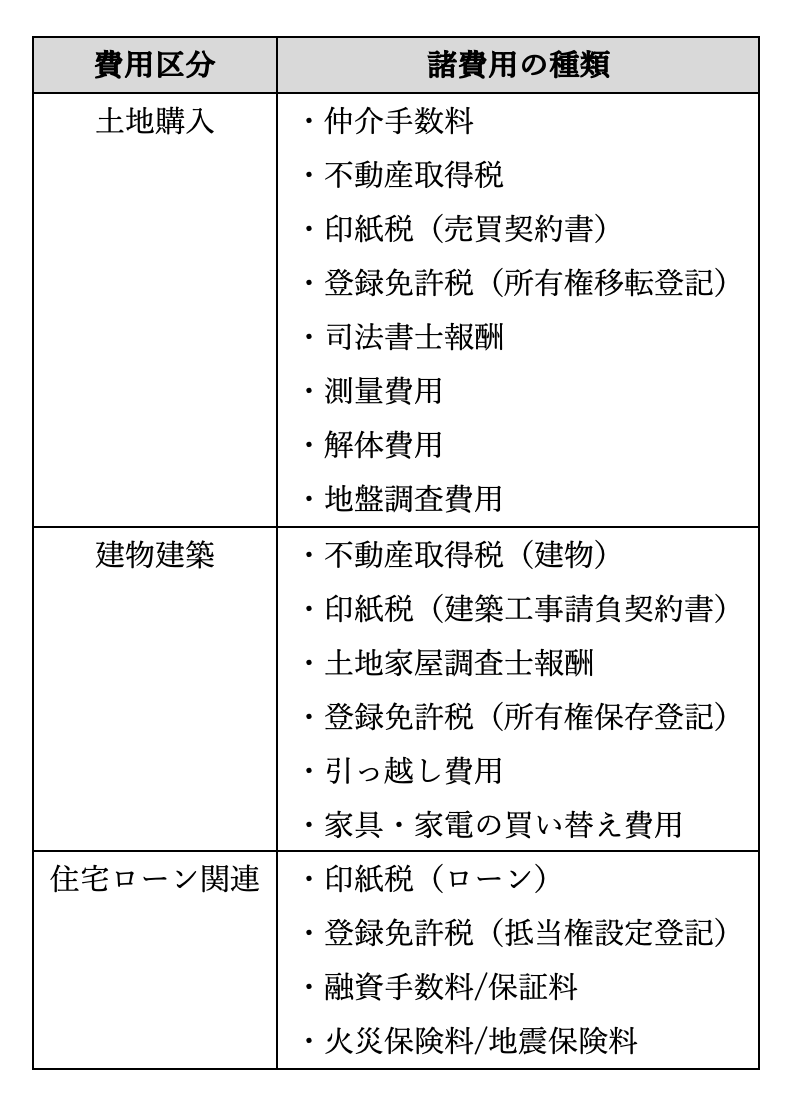

主な諸費用の種類

土地購入、建物建築、住宅ローン関連それぞれの諸費用を一覧で紹介します。

諸費用の総額はいくらくらい?

諸費用の総額は、土地価格と建築費用のそれぞれ5〜10%が目安です。例えば、土地1,500万円、建物2,000万円の場合、諸費用は175万円〜350万円程度になります。合計するとまとまった金額になるため、あらかじめ資金計画に盛り込んでおくことが大切です。

なお、土地の状況や建物の仕様、住宅ローンの種類などによって金額は変動するので、上記はあくまで目安として考えましょう。

住宅本体価格と実際にかかる費用の違い

住宅会社の広告などに記載されている住宅本体価格は多くの場合、建物本体工事費のみです。実際は、それに加えて付帯工事費や諸費用もかかります。

会社によって、本体価格に含まれる項目が異なることもあります。広告に記載されている価格だけで判断せず、付帯工事費や諸費用を含むトータルコストで比較検討しましょう。

注文住宅の土地購入にかかる諸費用の内訳

ここからは注文住宅にかかる諸費用の内訳を解説します。まずは、土地購入にまつわる諸費用について、詳しく見ていきましょう。

仲介手数料

不動産会社に土地の仲介を依頼した場合、売買契約が成立したタイミングで仲介手数料を支払う必要があります。これは不動産会社への成功報酬です。

宅地建物取引業法によって上限額が定められており、土地の売買価格が400万円以上の場合、以下の計算式が適用されます。

仲介手数料の上限額(売買価格が400万円以上の場合)

= 売買価格 × 3% + 6万円 + 消費税

ただし、不動産会社やハウスメーカーから直接購入する「売主物件」の場合は、仲介手数料はかかりません。

不動産取得税

不動産を取得した際に、取得者に対して課税されるのが不動産取得税です。通常の税率は4%ですが、2026年3月31日までに取得する土地と住宅に関しては、軽減税率3%が適用されます。

不動産取得税 = 固定資産税評価額 × 3%

計算のベースとなる土地の固定資産税評価額は、所有者に毎年送付される課税明細書や固定資産課税台帳で確認できるので、売主に尋ねるとよいでしょう。納税時期は、所有権移転登記が完了してから約4~6ヶ月後です。

印紙税(売買契約書)

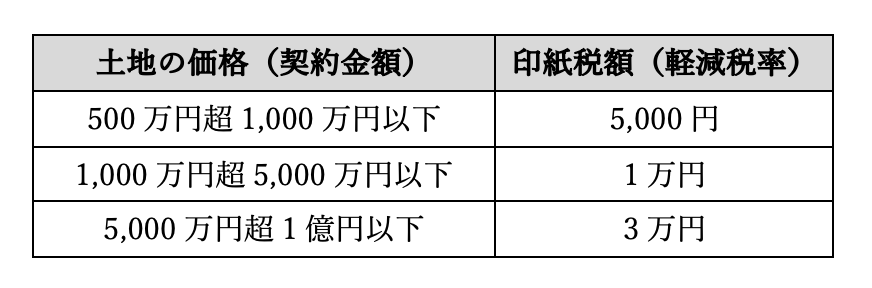

不動産売買契約締結時、契約書に印紙を貼付する形で納めるのが印紙税です。土地の売買契約に関しては軽減税率が適用されます。登録免許税(所有権保存登記)

下記の表は、印紙税の軽減税率の一覧(一部抜粋)です。購入する土地の価格によって税額が変動します。

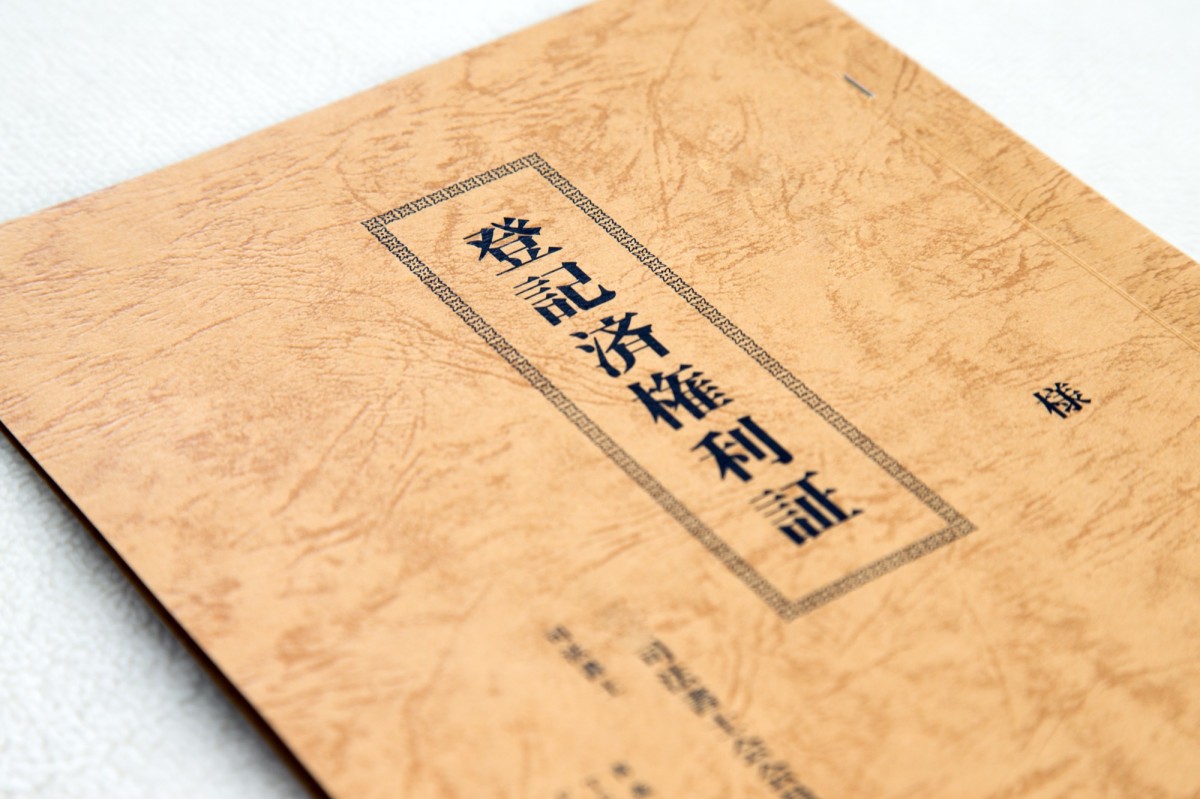

登録免許税(所有権移転登記)

土地の購入時、所有者が変更になったことを登記する必要があります。この登記を所有権移転登記といい、手続きにあたって登録免許税が発生します。税額の計算式は次のとおりです。

登録免許税 = 固定資産税評価額 × 1.5%

通常の税率は2%ですが、住宅用地の所有権移転登記に関しては軽減税率が適用されます。

司法書士報酬

登記手続きは自身で行うことも可能ですが、手続きが煩雑なため、司法書士に依頼するのが一般的です。司法書士報酬は、3万円~10万円程度が相場です。この後に紹介する、ほかの登記手続きと合わせて一括して依頼します。

依頼する司法書士は、土地購入を仲介する不動産会社、土地の売主となるハウスメーカーなどから紹介されるケースがほとんどでしょう。

注文住宅の建築や入居時にかかる諸費用の内訳

次に、注文住宅の建築や入居にあたってかかる諸費用の項目について詳しく解説します。マイホームは建てて終わりではないため、新生活を始めるまでにかかる費用の総額を把握しておくことが大切です。

不動産取得税(建物)

建物の取得にも不動産取得税がかかります。住宅には軽減税率が適用されるため、以下の計算式で税額を算出します。

建物の不動産取得税 = 課税標準(固定資産税評価額)× 3%

新築の場合は固定資産税評価額が未定のため、建物価格の7割程度を見込んでおくとよいでしょう。なお、新築戸建住宅の取得時は、課税標準から1,200万円が控除されます。

印紙税(建築工事請負契約書)

施工会社と締結する建築工事請負契約書にも、契約金額に応じた印紙を貼付する必要があります。土地の売買契約時とは別に支払わなければならないため注意しましょう。

建築工事請負契約書についても、2026年3月31日まで、売買契約書と同様の軽減税率が適用されます。契約金額ごとの税率については、先述の表を確認してください。

土地家屋調査士報酬

建物を新築したときには、建物表題(表示)登記が必要です。新たに登記簿を作成するための登記であり、所有権を取得してから1ヶ月以内に行う義務があります。

所有権移転登記や所有権保存登記の手続きは司法書士に依頼しますが、建物表題登記は土地家屋調査士に依頼します。費用相場は8万5,000円程度です。なお、建物表題登記は登録免許税がかかりません。

登録免許税(所有権保存登記)

建物を新築した際、建物の情報ならびに所有者を登記簿に記載する必要があります。これを所有権保存登記といい、所有権移転登記と同じく登録免許税がかかります。

所有権保存登記の税額を算出するための計算式は、以下の通りです。

所有権保存登記の登録免許税 = 課税標準(固定資産税評価額)× 税率

本来の税率は0.4%ですが、マイホームの軽減特例により、2027年3月31日までは0.15%の軽減税率が適用されます。新築する住宅が、長期優良住宅または低炭素住宅の認定を受けている場合の税率は0.1%です。

測量費用

隣地との境界に不確定な箇所があり、境界確定が必要な場合に発生する費用です。土地家屋調査士に依頼して、確定測量を行ってもらいます。

費用は、境界標の有無や隣地所有者の立会いなどで費用が変動します。通常、売主側での費用負担となりますが、事前に確認しておいたほうがよいでしょう。

解体費用

土地上に既存建物が残っている場合、解体して更地にするための工事費用がかかります。解体費用は、建物の構造や規模、廃材の処理方法などで費用が変動します。

建物が残った状態の土地購入を検討する際は、解体業者から見積もりを取得したうえで、資金計画に盛り込んでおくことが大切です。

地盤調査費用

現行の耐震基準である「2000年基準」では、住宅を新築する前に土地の地盤調査を行うことが実質的に義務付けられています。そのため、地盤調査の費用も諸費用として見込んでおく必要があります。

費用は調査方法によって異なりますが、おおむね5万円~30万円が相場です。地盤調査の結果、地盤改良が必要と判断された場合、追加で改良費用が発生します。

引っ越し費用

家づくりの費用ばかりに目が行きがちですが、現在の住まいから新居への引っ越しにかかる費用も見込んでおかなければなりません。費用は荷物の量、旧居から新居までの距離、時期などによって変動します。

特に、年度末や夏休み・ゴールデンウィークなどは繁忙期に当たるため、費用が高くなる傾向にあります。

家具・家電の買い替え費用

新居への引っ越しに合わせて、家具や家電の買い替えを予定している場合、購入費用も資金計画に盛り込んでおく必要があります。買い替えたい家具・家電をリストアップし、予算を設定しましょう。

エアコンや冷蔵庫などの大型家電は、撤去や設置の費用が別にかかる場合もあるため要注意です。

住宅ローン関連でかかる諸費用の内訳

注文住宅の購入にあたって、多くの方は住宅ローンを利用します。住宅ローン関連でかかる諸費用には、どのようなものがあるのでしょうか。

印紙税(ローン契約)

ローン契約(金銭消費貸借契約)を結ぶ際も、契約書に印紙を貼付する形で印紙税がかかります。住宅ローンの契約書は、土地の売買契約書や工事請負契約書と異なり、軽減税率の対象外であるため注意が必要です。

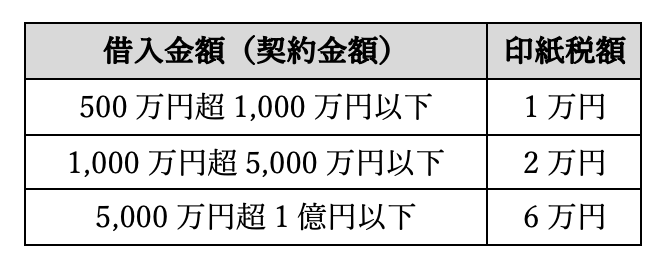

下記の表は、住宅ローン契約における印紙税額の一覧(一部抜粋)です。

なお、印紙税がかかるのは書面で契約書を締結する場合のみです。電子契約で契約するケースでは印紙税がかかりません。

登録免許税(抵当権設定登記)

金融機関が融資する際、住宅を担保とするために抵当権設定登記を行います。この登記にも登録免許税がかかります。計算式は次のとおりです。

抵当権設定登記の登録免許税 = 借入金額 × 0.1%

本来の税率は0.4%ですが、住宅ローンの抵当権設定登記については一定要件を満たすと、2027年3月31日まで軽減税率0.1%が適用されます。

融資手数料/保証料

融資手数料は、金融機関が住宅ローンの事務手続きにかかる費用として徴収する費用です。一方の保証料は、万が一利用者が返済できなくなった場合に、立て替えて返済を行う保証会社に対して支払う費用です。

融資手数料は金融機関によって金額が異なり、定額または融資額に応じた金額となります。保証料は、借入金額、返済期間、金利タイプによって異なります。保証料の支払い方法には種類があり、金利上乗せの場合、諸費用としての支払いは発生しません。

火災保険料/地震保険料

住宅ローンを組む場合は、原則として、火災や風水害などによって生じる住宅の損害を補償する火災保険への加入が必須です。地震、津波、噴火による損害を補償する地震保険は任意加入ですが、地震による損害に備えるためにも加入を検討しておきましょう。

ちなみに、地震保険は単体での加入はできず、必ず火災保険とセットで加入しなければなりません。

保険料は、建物の構造・種類、所在地、補償内容、契約期間によって異なります。契約期間が長いほど1年あたりの保険料が割安となり、最長5年の一括契約が可能です。一括契約の場合、最初に期間中の保険料をまとめて支払います。

なお、地震保険には耐震等級に応じた割引制度が設けられています。割引率は、耐震等級2で30%、最高等級の耐震等級3では50%です。

【土地・建物価格別】注文住宅の諸費用シミュレーションで費用の目安を知ろう

先ほど紹介した一覧をもとに、土地価格・建物価格ごとの諸費用を試算してみましょう。ただし、ここで紹介するのはあくまでも目安であり、条件によって費用は変わってきます。

いずれも測量費用と解体費用は発生しないものとし、以下の条件で購入するものとします。

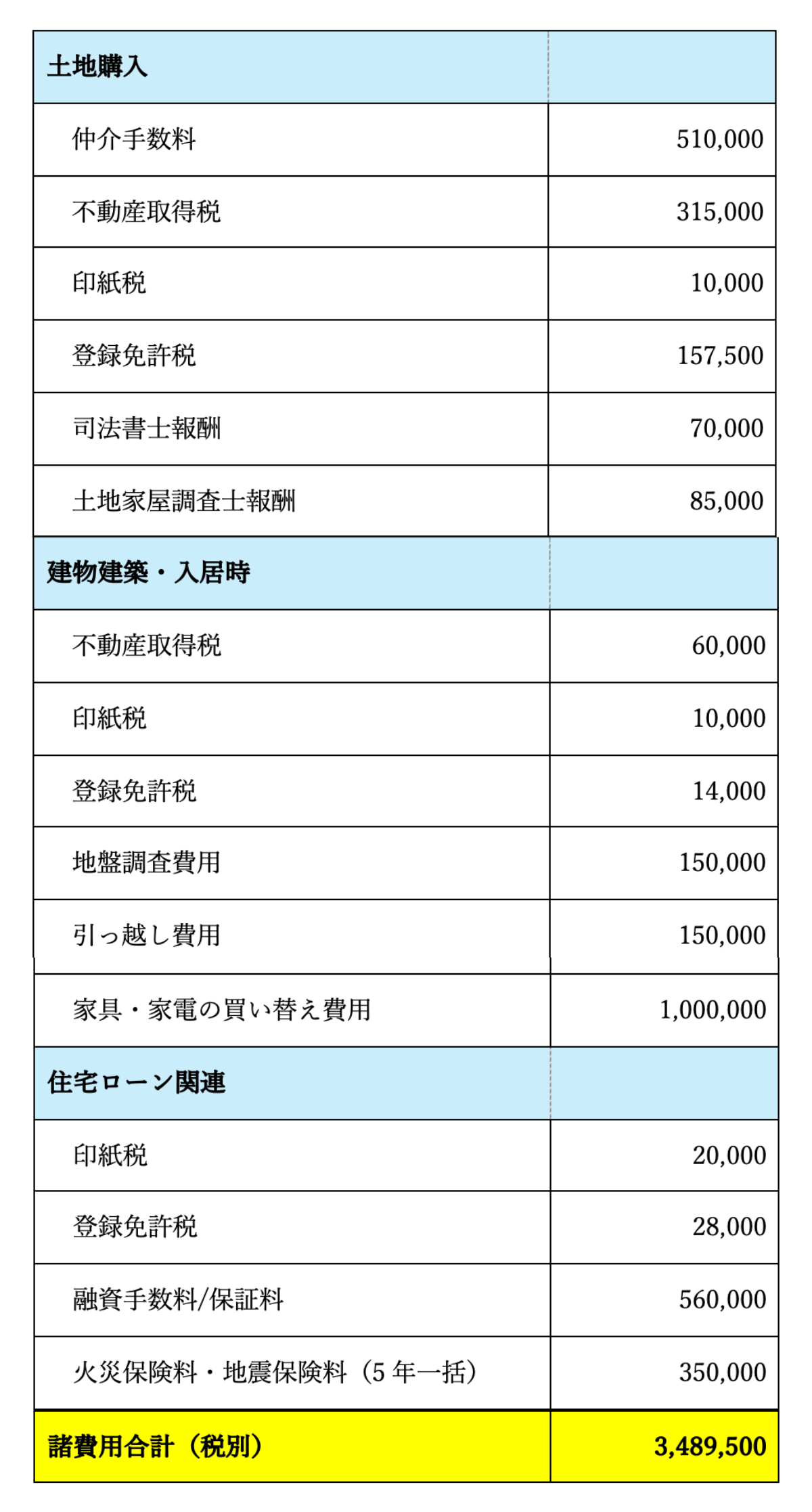

土地価格1,500万円・建物価格2,000万円の場合

・建築するのは長期優良住宅

・頭金:合計価格の2割

・土地、建物の固定資産税評価額:価格の70%

・司法書士報酬:7万円

・土地家屋調査士報酬:8万5,000円

・地盤調査費用:15万円

・引っ越し費用:15万円

・家具・家電の買い替え費用:100万円

・融資手数料:借入金額×2%、保証料は金利上乗せ

諸費用の合計は約349万円となり、土地・建物を合わせた価格のおよそ10%という試算になりました。

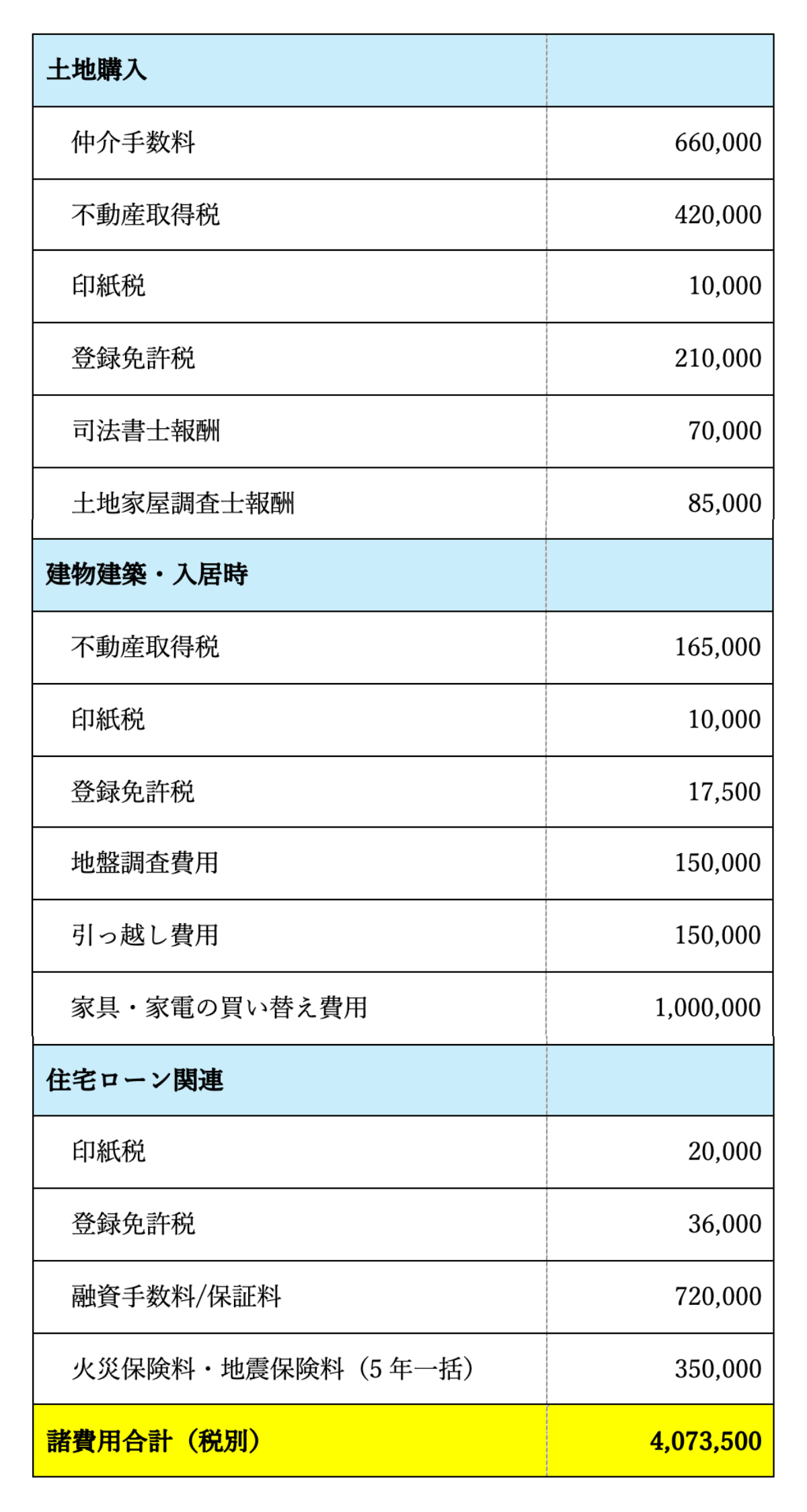

土地価格2,000万円・建物価格2,500万円の場合

この場合、諸費用の合計額は約407万円となり、合計価格4,500万円の約9%相当額という試算になりました。

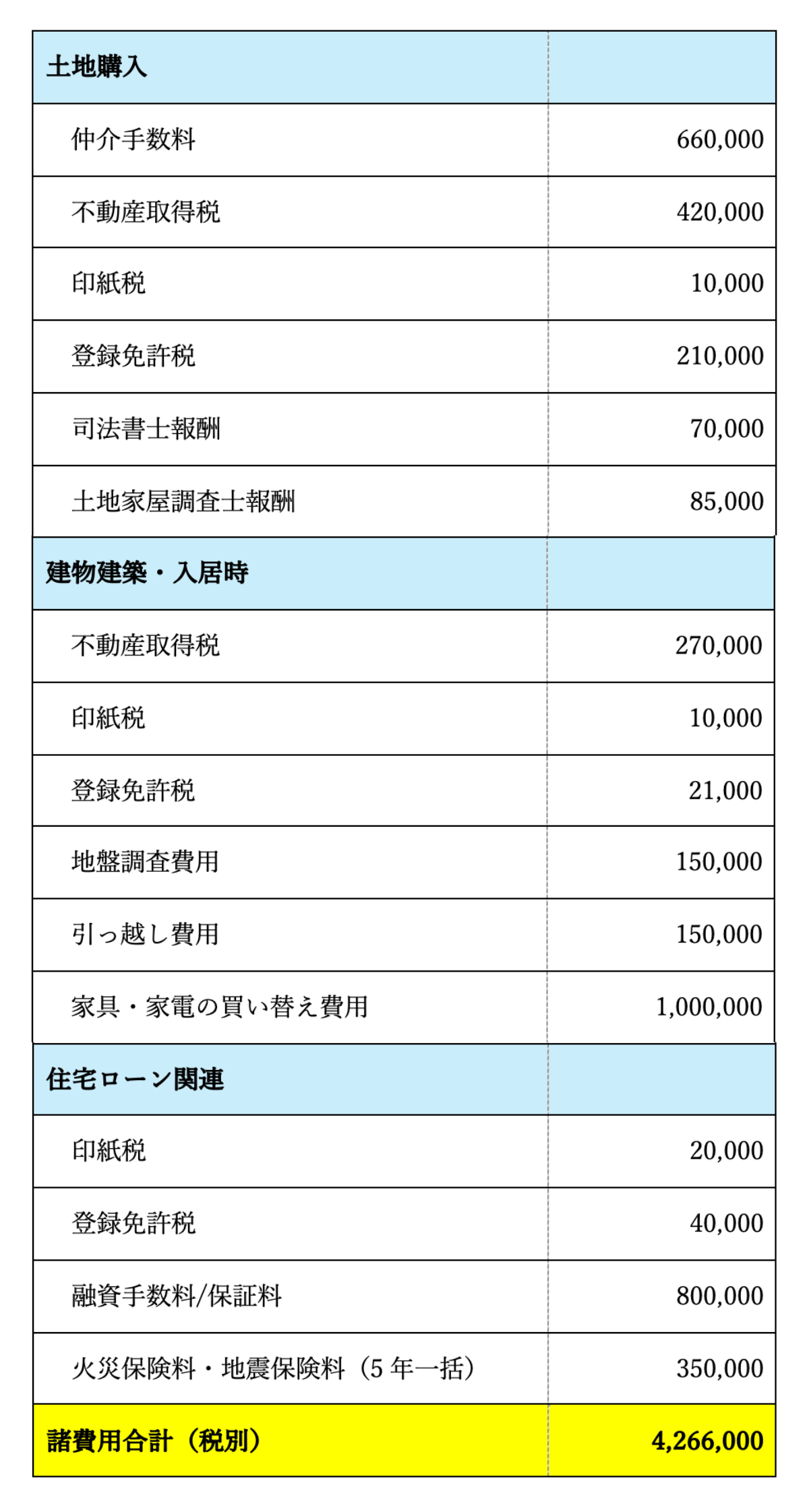

土地価格2,000万円・建物価格3,000万円の場合

最後のシミュレーションでは、諸費用合計が約427万円となりました。合計価格5,000万円の約8.5%に当たります。

3パターンとも、諸費用は合計金額の8〜10%程度でした。今回は頭金を2割に設定しているため、実際には諸費用と合わせて価格の3割程度、自己資金を準備する必要があるといえます。

注文住宅の諸費用を抑えるためのポイント

ここまで紹介したように、注文住宅にはさまざまな諸費用がかかります。少しでも諸費用を抑えるにはどうすればいいのか、賢く節約するためのポイントを解説します。

売主物件を購入したり仲介手数料を交渉したりする

売主物件を購入する場合、仲介手数料は不要です。仲介手数料は諸費用の中でも割合が大きいため、節約効果は大きいでしょう。

不動産会社の仲介を受けて購入する場合は、手数料額の交渉をしてみるのも一つの方法です。宅建業法では仲介手数料の上限額しか定められていないため、場合によっては値下げ交渉に応じてもらえる可能性があります。

ただし、仲介手数料は不動産会社の業務に対して支払う報酬であるという認識を忘れず、あまり無理な値下げ交渉は避けたほうがよいでしょう。

保証料のかからない住宅ローンを利用する

住宅ローン利用時の保証料を節約する方法もあります。例えば、フラット35は保証料が不要です。ほかにも、一部のネット銀行で保証料のかからない住宅ローンがあります。金利やサービス内容を比較検討し、自身に合った銀行を選びましょう。

加えて、保証料の支払い方法によっても諸費用が変動します。金利に上乗せすると諸費用を抑える効果が期待できる反面、毎月の返済額が増えます。保証料の支払い方法によって総返済額も変わるため、事前にローンの返済シミュレーションをチェックするのがおすすめです。

住宅ローン控除や税金の軽減措置、補助金を申請する

住宅ローン控除を利用することで、所得税や住民税が還付されます。住宅ローン控除の適用を受ける場合、初年度は確定申告で申請しなければなりません。

税金の軽減措置も活用したいところです。例えば、不動産取得税の軽減措置を申請することで数万円単位の節約が可能です。自分で申請しないと適用されない場合もあるので、事前に自治体へ確認しておきましょう。

また、省エネ住宅で使用できる補助金制度も設けられています。毎年制度改正が行われているので、最新情報をチェックし、活用できるものはしっかり活用しましょう。

諸費用ローンの活用を検討する

諸費用分も融資を受けられる「諸費用ローン」を利用することで、住宅購入時の費用負担を大きく軽減できます。自己資金を諸費用以外の用途に回せるため、資金計画の柔軟性が増します。

ただし、諸費用ローンを借り入れると、住宅の価格以上に融資を受ける「オーバーローン」になる点に注意が必要です。住み替えを検討する際、売却代金でローンを完済できないなどの問題が生じる可能性があります。借り入れの増加は家計の圧迫にもつながるので、利用は慎重に検討しましょう。

火災保険や地震保険の種類や内容を検討する

火災保険や地震保険は、補償を手厚くするほど保険料が高くなるため、費用を抑えるには、本当に必要な補償だけを選択することが大切です。複数の保険会社を比較検討し、補償内容や保険料、サービスなどを考慮して最適なプランを選択することが、費用の節約につながります。

また、長期契約にすることで保険料が割り引かれるうえ、更新手続きの手間も省けます。自己資金に余裕がある場合、最長5年の一括契約がおすすめです。

引っ越しは繁忙期を避ける

引っ越しは3~4月の繁忙期を避けましょう。この時期は、引っ越し費用が割高になる傾向があるため、可能であれば他の時期を検討しましょう。

引っ越し費用を節約するには、荷造りや荷解きを自分たちで行うことです。荷物量を減らすため、不要な荷物を事前に処分しておくこともおすすめします。

こだわりの優先順位を決めて費用を抑える

家具や家電の購入費用も意外と大きな出費になりがちです。特に、高額な大型家電、設置箇所の多いカーテンなどは、費用が膨らみやすいポイントです。

新居となると、ついつい最新鋭の新しいものをそろえたくなるものですが、あくまでも優先順位をつけて出費にメリハリをつけましょう。まだ使える家電や家具は、新居でも使い続ければ出費を抑えられます。

諸費用のことはプロに相談するのが吉!徳島で注文住宅を新築するなら、クレバリーホーム徳島店へ!

シミュレーションで見たように、土地を購入して注文住宅を新築する場合、土地購入費用と建築費用以外に、合計費用の10%程度の諸費用がかかります。加えて、頭金を1〜2割入れるとするなら、実際には合計費用の2〜3割の自己資金が必要ということになります。

しかし、希望条件の取捨選択や補助金の活用、金利の低い住宅ローンの利用などによって、諸費用を含めたトータルコストを節約する方法もあります。「自己資金が少ないから諦めようか」と思った方も、プロに相談すれば、無理のない範囲でマイホームを実現できるかもしれません。

クレバリーホーム徳島店では、お客様の予算に応じた資金計画もご提案できます。徳島で注文住宅を検討しているなら、ぜひお気軽にご相談ください。

▼お問合せ・来場予約はこちら▼

HP: https://clover-tokushima.jp/contact/

TEL:088-602-7455