ブログ

2025/7/31

注文住宅を建てるには何から始める?後悔しない家づくりのためにやるべきことを徹底解説

自由度が高く、自分たちの理想の暮らしを実現できる注文住宅。しかし、多くの人にとって家づくりは初めての経験であるため、「何から始めたらいいのかわからない」と悩むのは当然のことといえます。

本記事では、そんな注文住宅づくりに悩む方のために、やるべきことの順番や全体の流れを8つのステップに分けて徹底解説します。この記事を読めば、家づくりの全体像が明確になり、満足度の高い住まいの実現に向けた第一歩を踏み出せるでしょう。

家づくりは何から始める?最初にやるべき3つのこと

夢のマイホームを実現するためには、計画的な準備が欠かせません。具体的に家づくりを考え始めたら、まずは「希望の整理」「予算決め」「情報収集」の3つからスタートしましょう。

(1)住まいの希望条件を整理する

最初に、新しい家でどのような暮らしを送りたいか、家族全員で話し合うことから始めましょう。現在の住まいの好きなところ・不満に感じるところを洗い出すと、理想の暮らしがイメージしやすくなります。そのうえで、将来的な家族構成やライフプランの変化も意識したい点です。子どもの成長や独立、役職定年、定年退職などのライフステージを見据え、数十年後も快適に暮らせる家づくりが求められます。

洗い出した希望条件には、「絶対に譲れない条件」と「できれば叶えたい条件」のように優先順位をつけることも大切です。優先順位が明確だと、予算調整が必要になった場合でもスムーズに進められます。

(2)全体予算の目安を立てる

希望の整理と並行して進めたいのが、家づくりにかけられる予算の把握です。現在の年収や貯蓄額、将来の収入予想などをベースに、住宅ローンでいくら借りられるのかをシミュレーションしてみましょう。金融機関などがWeb上で公開している無料シミュレーターを使えば、借入可能額や毎月返済額の目安を簡単に試算できます。ここで注意したいのが、注文住宅にかかる費用は、建物の価格だけではない点です。土地購入から始めるなら、土地代も含めた総額で予算を考える必要があります。また、全体予算には税金や手数料といった「諸費用」も含まれるため、これらをすべて考慮したうえで資金計画を立てなければなりません。

(3)家づくりの情報を集める

設定した予算内で理想の家づくりを実現するには、積極的な情報収集が不可欠です。近年は、インターネット上の建築実例サイトや建築会社の公式Webサイトにある建築実例、SNSなどで手軽に情報を集められます。ただし、Webサイトの情報だけではわからないことも多いのが実情です。住宅展示場や完成見学会にも積極的に足を運び、実際の建物のスケール感や建材の質感、設備の使用感などを体感することも欠かせません。

集めた情報や気に入った家の写真は、データで一元管理しておくと、家族内でのイメージ共有に役立ちます。理想の家のイメージを画像や言葉で具体化しておけば、施工を依頼する建築会社の担当者ともスムーズに認識を共有できるでしょう。

注文住宅を建てるのにかかる期間と全体の流れ

家づくりは、思い立ってからすぐに完成するわけではありません。一般的に、相談を開始してから入居するまでには1年単位の時間を要します。ここでは、家づくり全体のスケジュール感と具体的な流れをご紹介します。あらかじめ全体像を理解しておくことで、計画的に準備を進められるでしょう。

家づくりの期間は10ヶ月~1年半が目安

注文住宅が完成するまでの期間は、土地の有無やプランの内容によって大きく異なります。土地なしで注文住宅を建てる場合、一般的に10ヶ月〜1年半程度を見ておくとよいでしょう。家づくりのステップは、大きく以下の2つの期間に分けられます。• 検討・設計期間(7ヶ月~1年程度)

希望条件の整理から情報収集、土地探し、建築会社の選定、プランの打ち合わせ、契約などを行う期間です。

• 工事期間(3ヶ月~6ヶ月程度)

着工してから、完成・引き渡しまでの期間です。

特に「土地探し」にかかる期間は個人差が大きく、全体のスケジュールにも影響を与える可能性があります。希望のエリアや条件によっては、土地探しだけでも1年以上かかるケースも珍しくありません。

その他、プランに関する話し合いが長引いたり、資材の納品が遅れたりするなど、スケジュールが長引く要因は多くあります。そのため、スケジュールには余裕を見ておきましょう。

【関連記事】注文住宅を建てるのにかかる期間はどれくらい?完成までの流れと工期を短くする3つのポイントも解説

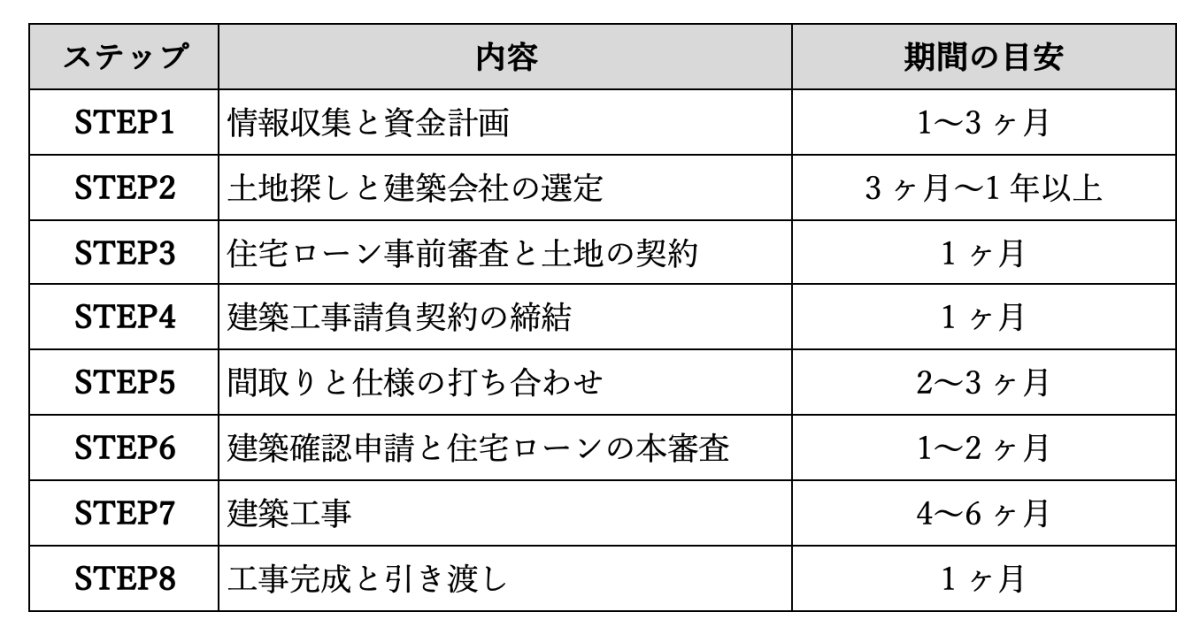

注文住宅における引き渡しまでの8ステップ

注文住宅の家づくりは、一般的に以下の8つのステップで進んでいきます。ここでは、各ステップの大まかな内容とかかる期間の目安を確認しておきましょう。【ステップ別】注文住宅を建てる具体的な流れを徹底解説

それでは、8つのステップについて詳しく見ていきましょう。併せて、各ステップにおける注意点も紹介します。【STEP1】家づくりの情報収集と資金計画

家づくりの第一歩は、情報収集と資金計画です。まずはライフプランニングを行い、将来の家族構成やライフステージの変化、ライフイベントにかかる費用想定などを踏まえたうえで、家づくりにかける予算を考えましょう。

詳細な計画を立てたい場合は、ファイナンシャルプランナーや金融機関の担当者など、専門家に相談するのもおすすめです。

情報収集と資金計画における注意点

インターネット上の情報や口コミは手軽に得られて便利ですが、あくまで参考程度にとらえましょう。こうした情報は個人の主観で語られるケースも多いため、鵜呑みにするのは危険です。最終的には、専門家や建築会社の担当者から直接話を聞き、自分の目で確かめてからの判断が求められます。資金計画を立てる際は自己資金だけでなく、親からの援助や国・自治体の補助金などを活用できないかも確認しましょう。利用可能な制度をしっかり把握したうえで計画を立てるのが得策です。

【STEP2】土地探しと建築会社の選定

資金計画と並行して、家を建てるための土地と、施工を依頼する建築会社を探します。この2つは密接に関連しているため、並行して選定することが家づくりを成功させるためのポイントです。土地探しの段階で建築会社に相談しておけば、希望するプランを実現できる土地かどうか、購入前に確認することができます。土地情報は、不動産情報サイトで探したり、不動産会社に相談したりするのが一般的です。また、建築会社によっては土地探しからサポートしてくれる場合もあるため、候補となる会社に相談してみるのもよいでしょう。

建築会社選びにおける注意点

建築会社選定における比較のポイントは、デザインや性能、価格だけではありません。例えば、担当者との相性や提案力、レスポンスの速さなども重要な判断基準です。家づくりは建築会社の担当者と二人三脚で進めるものであるため、やり取りを通して、信頼して任せられるかどうかをしっかり見極めましょう。また、数十年と住み続ける家のことなので、引き渡し後の保証やアフターサポート体制が充実しているかも十分確認しておきたいところです。

【STEP3】住宅ローン事前審査と土地の契約

購入したい土地が見つかったら、売主に対して購入の意思を示す「買付申込書」を提出します。その後、速やかに住宅ローンの事前審査を金融機関に申し込みましょう。

無事に事前審査を通過したら、土地の売買契約を締結します。契約時には、売主に対して土地代金の一部(5〜10%程度)を「手付金」として支払うのが一般的です。この後、引き渡しまで問題なく進めば、手付金は購入代金の一部に充当されます。

土地の売買契約における注意点

土地の売買契約を結ぶ前には、宅地建物取引士から「重要事項説明」を受けます。説明内容には、土地の権利関係や法的な規制など、家づくりに影響する重要な内容が多く含まれます。専門的でわかりにくい部分もあるため、不明点は必ずその場で質問し、すべて納得したうえで契約しましょう。また、万が一住宅ローンの本審査に通らなかった場合に備え、契約書に「住宅ローン特約」を入れるのも忘れないようにしましょう。この特約があれば、ローンが組めなかった場合には手付金が返還され、無条件で契約を解除できます。

【STEP4】建築工事請負契約の締結

建築会社を選定してプランが固まったら、建築会社と「工事請負契約」を締結します。これは、工事内容・費用・スケジュール・万が一のときの対応などについて約束を交わす、非常に重要な契約です。契約時には、契約書、工事請負契約約款、見積書、設計図書(平面図・立面図など)といった書類を取り交わします。契約後の仕様変更は原則として追加費用が発生するため、契約内容を隅々までチェックしてから契約しましょう。

工事請負契約における注意点

契約書にサインする前に、最終的な見積書の内訳や仕様、設計図書が、これまでの打ち合わせ内容と完全に一致しているか確認しましょう。特に、契約後の工事内容の変更や追加工事に関するルール、解約時における違約金の規定などはトラブルになりやすいポイント。口約束ではなく、必ず書面で内容を取り交わすことが重要です。

【STEP5】間取りと仕様の打ち合わせ

工事請負契約を結んだら、間取りや内外装、設備の詳細な仕様を決める打ち合わせが始まります。家族のライフスタイルや将来のライフプランをベースに、日々の生活動線や効率的な家事動線を考慮した設計にすることが暮らしやすい家づくりの鍵です。

内外装のデザインや素材、キッチン・浴室といった住宅設備の機能やグレードなど、決めるべきことは多岐にわたります。後悔のないよう、一つひとつ選んでいきましょう。

間取りや仕様の打ち合わせにおける注意点

このタイミングでは、限られた予算と時間の中で膨大な項目を決めていくため、あらかじめ家族で話し合って決めておいた希望条件の優先順位が役立ちます。譲れないポイントと妥協できるポイントを明確にしておくと、打ち合わせがスムーズに進むでしょう。また、建材や設備はカタログやサンプルだけで判断するのではなく、できるだけメーカーのショールームに足を運んで、実物を自分の目で確認することが大切です。

【STEP6】建築確認申請と住宅ローンの本審査

建物のプランが固まったら、建築会社は特定行政庁と指定確認検査機関に「建築確認申請」を行います。これは、計画中の建物が建築基準法や関連法規に適合しているかどうかを確認する、法的に必須の手続きです。並行して、施主は金融機関に住宅ローンの「本審査」を申し込みます。最終的な建築費用が記載された工事請負契約書などの必要書類を提出し、正式な融資の承認を得るための審査を受けます。

【STEP7】建築工事

住宅ローンの本審査に通過し、建築確認済証が交付されると、いよいよ建築工事がスタートします。工事前には、工事安全と建物完成を祈願する「地鎮祭」を行うケースが一般的です。

工事は、建物の土台を築く「基礎工事」から始まり、柱や梁を組み上げて建物の骨格をつくる「上棟(棟上げ)」へと進んでいきます。なお、工事費用は、工事の進捗に合わせて複数回に分けて支払うのが通例です。多くの場合、着工時に「着工金」、上棟時に「中間金」を、それぞれ建築費用の一部として支払います。

工事期間中の注意点

工事期間中は、可能な範囲で現場に足を運びましょう。自分の家がだんだんと形になっていく様子を見るのは家づくりの大きな喜びの一つであるとともに、進捗状況を自分の目で確認することで安心感も得られます。また、現場の職人さんたちと顔を合わせ、感謝の気持ちを伝えることで、良好な関係を築くことにもつながるでしょう。職人任せにせず、自分も一緒に家づくりをしているという当事者意識を持つことも大切です。

【STEP8】工事完成と引き渡し

すべての工事が完了すると、特定行政庁や検査機関による「完了検査」が行われ、建築確認申請どおりに建物が建てられているかをチェックされます。検査内容に問題がなければ「検査済証」が発行され、住宅としての使用が可能になります。その後、施主立会いのもと「施主検査」を実施。検査で指摘した修正内容もすべて反映されたら、残金決済や建物の登記手続きを経て、物件の鍵が引き渡されます。その際には、各種設備の保証書や取扱説明書などの重要書類も忘れずに受け取りましょう。

施主検査における注意点

施主検査は、図面どおりに施工されているか、傷や汚れ、不具合がないかなどを自分の目でチェックする大切な機会です。事前にチェックリストを用意し、漏れのないよう確認しましょう。【主なチェックポイント】

• 床、壁、天井の傷や汚れ、クロスの剥がれ

• ドアや窓、収納扉のスムーズな開閉

• 鍵のスムーズな施錠・解錠

• コンセントやスイッチの位置、数

• 照明器具の動作確認

• 水道の蛇口からの水漏れ、排水の確認

• 換気扇やエアコンなど、設備の動作確認

不具合箇所を見つけた場合は、その場で遠慮なく担当者に伝え、写真を撮って記録に残しておきます。引き渡しまでに補修してもらえるよう、指摘箇所を書面で認識合わせしておくと安心です。

どこに頼む?理想の注文住宅を建てる建築会社選びのポイント

理想の家づくりを実現できるかどうかは、パートナーとなる建築会社や住宅会社選びにかかっているといっても過言ではありません。ここでは、信頼できる会社選びのポイントを解説します。

信頼できる建築会社を見極めるための4つのポイント

信頼できる建築会社を見つけるには、以下のポイントを押さえて比較検討する必要があります。• 施工事例の確認

過去の施工事例を見て、デザインや性能が自分たちの理想と合っているかを確認しましょう。

• 担当者との相性

知識や提案力はもちろん、親身に話を聞いてくれるか、レスポンスは速いかなど、信頼関係を築ける相手かを見極めます。

• 見積もりの透明性

見積書の内訳が「〇〇工事一式」ばかりでなく、詳細な項目まで記載されているかを確認します。

• 経営状況の安定性

住宅完成保証制度に加入しているかなど、万が一の倒産リスクに備えているかもチェックしましょう。

積極的に参加したい完成見学会や相談会

建築会社や住宅会社を選ぶ際、積極的に参加したいのが「完成見学会」や「家づくり相談会」などのイベントです。完成見学会では、その会社が実際に手がけた家を見学できます。施主のこだわりや工夫が詰まったリアルな間取りや設備は、自分たちの家づくりの大きな参考になるでしょう。イベント参加時はただ見るだけでなく、会社の強みや特徴(デザイン、性能、標準仕様など)が何なのかを、自分の目で確認する意識を持つことが大切です。

後悔しない注文住宅の予算と住宅ローンの基本

注文住宅を建てるにあたって、お金のことは多くの方が不安に感じるところではないでしょうか。資金計画で失敗しないためには、予算の内訳や住宅ローンに関する基本的な知識を理解しておくことが不可欠です。ここでは、家づくりにかかる費用と住宅ローンのポイントを解説します。

注文住宅にかかる費用の項目と内訳

注文住宅にかかる費用は、大きく「土地代」と「建築費用」の2つに分けられます。土地をすでに所有している場合は、建築費用のみとなります。さらに、建築費用は以下の3項目に分けることが可能です。• 本体工事費(建築費用の約75%)

建物そのものを建てるための費用。基礎工事、構造工事、内外装工事など。

• 付帯工事費(建築費用の約15%)

建物本体以外に必要な工事費用。地盤改良工事、外構工事、給排水工事など。

• 諸費用(建築費用の約5~10%)

工事以外に必要な登記費用、ローン関連費用、不動産取得税、火災保険料など。

住宅広告などに掲載される金額の多くは本体工事費のみであるため、見積もりを比較する際は、付帯工事費や諸費用がどれくらいかかるのかも確認しておきましょう。

【関連記事】注文住宅の諸費用はいくら?相場をシミュレーションでチェック!費用の内訳や節約の方法もご紹介

自己資金と頭金の考え方

住宅購入費用の一部に充当する自己資金を「頭金」といいます。国土交通省の調査によると、土地代と住宅の建築費を合わせた頭金の全国平均は1,685万円(2023年度)、自己資金比率は29.0%となっています。預貯金などに限って見るとその比率は21.0%です。これはあくまでも平均値であり、これよりずっと少ない頭金で住宅を購入している人も多くいます。大切なのは、貯蓄のすべてを頭金に充てないことです。病気や失業など、万が一の事態に備えるための「自己防衛資金」(生活費の半年~1年分が目安)は必ず手元に残しておきましょう。

なお、近年は頭金ゼロでも住宅ローンを組める場合がありますが、月々の返済負担が重くなる、ローン審査が厳しくなるなどのデメリットも存在します。そのため、頭金は無理のない範囲で、計画的に用意することが重要です。

(出典)国土交通省「令和5年度住宅市場動向調査報告書」(P121)

意外と見落としがちな諸費用

家づくりの予算を考える際、見落としがちなのが「諸費用」です。諸費用は現金での支払いが一般的なため、あらかじめリストアップして資金を準備しておく必要があります。【主な諸費用の項目】

• 登記費用(登録免許税、司法書士報酬など)

• 住宅ローン関連費用(融資手数料、保証料など)

• 不動産取得税

• 固定資産税精算金(土地)

• 火災保険料、地震保険料

• 仲介手数料(土地を不動産会社経由で購入した場合)

• 地鎮祭などの費用、引っ越し代、家具・家電の購入費用など

これらの諸費用は、総額で数百万円単位になることも珍しくありません。それ以外の予想外の出費にも備えるため、総予算とは別に予備費を確保しておくと安心です。

土地購入にも住宅ローンを利用する場合のポイント

一般的な住宅ローンは建物完成後に融資が実行されるため、土地代も込みで住宅ローンを利用する場合、土地代や着工金・中間金などの支払いは自己資金で賄わなければなりません。それが難しい場合、「つなぎ融資」や「土地先行融資」を利用するのが通例です。しかし、金融機関によっては柔軟な対応も可能です。例えば、クレバリーホーム徳島店の事例では、土地の売買契約締結後に、土地と建物を合わせた融資額がまとめて決定します。支払いが必要なタイミングで都度融資が実行されるため、施主様の負担を軽減できます。

注文住宅の検討をスタートするなら、まずはクレバリーホーム徳島店へご相談を!

注文住宅を建てるには10ヶ月〜1年半程度の期間がかかるのが一般的であり、スケジュール管理や予算管理を計画的に行う必要があります。とはいえ、初めての家づくりとなると、スムーズに進められるか不安に感じる方も多いでしょう。クレバリーホーム徳島店では、お客様一人ひとりのライフプランをしっかりとヒアリングしたうえで、資金計画やスケジュール管理といった事前準備の段階から全面的にサポートいたします。徳島で「そろそろマイホームが欲しい」とお考えの方は、クレバリーホーム徳島店までお気軽にご相談ください。

▼お問合せ・来場予約はこちら▼

HP: https://clover-tokushima.jp/contact/

TEL:088-602-7455